2024-09-01

科技前沿|香港科大攜手吉林研高精[碳衛星」

2024年9月1日,香港科大土木及環境工程學系「傑出創科學人」、星睿雲智科技有限公司創始人兼董事長蘇慧教授接受大公報採訪,報道如下:

大公報刊登版面

去年香港科技大學與吉林省的長光衛星技術股份有限公司(以下簡稱長光衛星)合作發射衛星,今年又再次公布科大與中國科學院長春光機所合作研發高精度「碳衛星」的消息,並將創新性地加入監測甲烷的功能。近日,大公報記者採訪到該項目共同負責人香港科大教授蘇慧,了解項目進度,「我們目標是2025年的年底要把『碳衛星』做好。」項目共同負責人、科大土木及環境工程學系系主任張利民說,在國家的支持下,港澳科技人員可以承擔更多重大科技項目。

記者了解到,香港與吉林在太空領域有兩次合作,首次是2023年8月25日與長光衛星在酒泉衛星發射中心發射一顆名為「香港科大─雄彬一號」的多光譜光學衛星,以監測全球環境、災害及獲取可持續發展相關的遙感數據。科大也因此成為首家發射地球遙感衛星的香港高等院校。該衛星已經在去年香港「世紀黑雨」中發揮作用。

今年,香港科大再次與吉林省合作,計劃2026年將「碳衛星」安置在中國「天宮」空間站,監測全球中低緯度地區的二氧化碳和甲烷濃度,一方面幫助全球破解溫室難題,一方面也可以為大中型的碳排放企業,提供定量數據支持。

6月18日至20日,2024長春國際光電博覽會舉辦,作為內地第一家商業遙感衛星公司,長光衛星攜同參會的明星產品,就包含與香港科技大學聯手研發的「香港科大─雄彬一號」衛星。長光衛星辦公室主任張曉磊介紹該衛星如數家珍,「這顆衛星是『吉林一號』寬幅02A星,從立項到成功發射大約歷時兩年時間,實現了多個技術突破。」張曉磊介紹,此衛星是新一代覆蓋型衛星的首發星,其有效載荷為一台離軸四反光學相機。在性能指標與「吉林一號」寬幅01系列衛星相當的前提下,整星重量成功由寬幅01星的1200kg級降至230kg級,可為用戶提供150km幅寬、0.5m分辨率的高清衛星影像產品。

張曉磊解釋,衛星的小型化、輕量化不僅有利於降低製造和發射成本,還能提高衛星的覆蓋性和應用性能,能夠更快地響應並提供實時數據支持,為決策部門提供有力的幫助。

然而,實現衛星的小型化、輕量化並非易事。張曉磊表示,研發過程中需要克服許多技術難點,如衛星結構的優化以及展開機構的可靠性等。特別是摺疊板結構的展開和震動問題,對衛星的拍照精度和穩定性提出了更高要求。最終經過兩方團隊的不懈努力,這些技術難題最終得到了成功解決。

「碳衛星」的發射將是一個里程碑,項目立項之初,香港與吉林就制定了世界級的先進方案,「我們要設計一個產品,不能只是照搬國外已經做過的東西,我們一定要有自己的獨創性,有先進性。」蘇慧說,科大最終決定與長春光機所,以及中國空間應用中心一起合作討論世界先進性的方案。

「控制甲烷的排放是一個全球關注的重點。所以我們這個項目跟國際上有很多做碳監測的項目不同,我們不僅測二氧化碳,還測甲烷,這兩個是同時測的,而且要達到足夠的精度。所以在這一點上非常有創新性的,可以說是一個世界領先的一個技術。」蘇慧補充,經過多次探討研究,最後確定此項目載荷目標是測定排放點源。「點源是指針對一些排放點,比如說煤礦、發電廠這種大型的排放源,他們都釋放很多的二氧化碳和甲烷。我們針對他們做一個很精細的測量,因為他們也是對溫室氣體的增加最重要的一些源頭。所以對點源的空間的解析度要特別的細,這樣我們才能真正能做到在設施尺度上的排放監測。」

香港科大─雄彬一號

• 民用最高級別

• 重量由1200kg級降至230kg級

• 解像度達0.5米,成像幅寬逾150公里

• 是目前公用歐洲太空總署哨兵二號光學衛星解像度的20倍

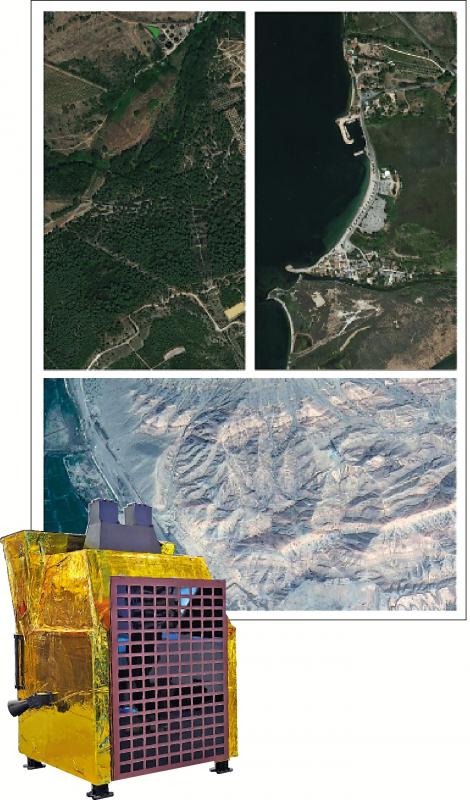

上圖:「香港科大—雄彬一號」高分辨光學衛星傳回的首批高清衛星影像。下圖:「香港科大─雄彬一號」高分辨光學衛星一比一復刻

• 高分辨率全球溫室氣體探測項目

• 同時檢測二氧化碳和甲烷排放

• 測量精度高

以衛星實現大氣溫室氣體探測是基於大氣吸收池原理,二氧化碳、氧氣等氣體在近紅外至短波紅外波段有較多的氣體吸收,形成特徵大氣吸收光譜,對吸收光譜的強弱進行嚴格定量測量,綜合氣壓、溫度等輔助信息並排除大氣懸浮微粒等干擾因素,應用反演算法即可計算出衛星在觀測路徑上二氧化碳的柱濃度。

要獲取高精度的大氣吸收光譜,就要依靠高光譜與高空間分辨率二氧化碳探測儀。此外,多譜段雲與氣溶膠探測儀可以測量雲、大氣顆粒物等輔助信息,為精確反演二氧化碳濃度剔除干擾因素。

「碳衛星」的升空無疑是在太空裏為地球安插一隻監測的「眼睛」。香港科大教授蘇慧向大公報披露,「碳衛星」投入使用後,將覆蓋南緯42度至北緯42度的廣闊區域,為全球範圍內的碳源排放提供精確監測數據,助力全球各國共同應對氣候變化挑戰。

蘇慧介紹,甲烷作為第二大溫室氣體,其短期內的增溫效果尤為顯著,約為二氧化碳的80倍。雖然甲烷在大氣中的留存時間相對較短,但其短期內對氣候變化的影響不容忽視。而碳衛星系統能夠精確監測甲烷等溫室氣體的排放情況,為各國制定針對性的減排措施提供科學依據。

此外,該區域也是人類活動範圍的主要區域,可以說「碳衛星」系統具備了全球點源排放監測的能力。無論是新加坡、馬來西亞還是南非等國的點源排放情況,都能夠被該系統精確捕捉並進行分析。這些數據將通過國際合作機制進行共享,為全球各國制定減排計劃和應對氣候變化提供有力支持。

蘇慧期待地表示:「這一系統不僅能夠支持中國自己的減排計劃,也能夠支持全球多個國家和地區的減排行動。通過國際合作,共同應對氣候變化挑戰,將為全人類的未來發展創造更加美好的前景。」

談及「碳衛星」的實際應用時,蘇慧表示,這項技術可以輔助政府環境監測部門制定碳減排措施,為大排放企業提供定量化的技術支持。具體而言,「碳衛星」能夠監測到企業排放的二氧化碳含量,並生成相關報告和核查數據,從而幫助企業了解自身的排放情況,制定更為精準的減排計劃。此外,「碳衛星」還能監測固碳技術的效果,為企業提供長期觀測數據,支持其評估固碳措施的有效性。

在碳資產管理方面,「碳衛星」同樣發揮着重要作用。森林作為重要的碳匯,其吸收二氧化碳的能力具有商業交易價值。然而,如何準確評估森林的碳匯能力一直是一個難題。蘇慧表示,通過「碳衛星」的光學遙感技術,可以清晰地看到森林的生長狀況,進而估算其固碳能力,為碳交易市場提供準確的數據支持。蘇慧解釋,與傳統監測手段相比,「碳衛星」具有看得廣、看得清的優勢,與地面觀測形成有效互補。特別是在監測地表溫度、植被覆蓋、土壤濕度等多項指標時,「碳衛星」能夠幫助政府和科研人員更準確地了解碳排放和碳儲存情況。