2024-09-01

科技前沿|香港科大携手吉林研高精[碳卫星」

2024年9月1日,香港科大土木及环境工程学系「杰出创科学人」、星睿云智科技有限公司创始人兼董事长苏慧教授接受大公报采访,报道如下:

大公报刊登版面

去年香港科技大学与吉林省的长光卫星技术股份有限公司(以下简称长光卫星)合作发射卫星,今年又再次公布科大与中国科学院长春光机所合作研发高精度「碳卫星」的消息,并将创新性地加入监测甲烷的功能。近日,大公报记者采访到该项目共同负责人香港科大教授苏慧,了解项目进度,「我们目标是2025年的年底要把『碳卫星』做好。」项目共同负责人、科大土木及环境工程学系系主任张利民说,在国家的支持下,港澳科技人员可以承担更多重大科技项目。

记者了解到,香港与吉林在太空领域有两次合作,首次是2023年8月25日与长光卫星在酒泉卫星发射中心发射一颗名为「香港科大─雄彬一号」的多光谱光学卫星,以监测全球环境、灾害及获取可持续发展相关的遥感数据。科大也因此成为首家发射地球遥感卫星的香港高等院校。该卫星已经在去年香港「世纪黑雨」中发挥作用。

今年,香港科大再次与吉林省合作,计划2026年将「碳卫星」安置在中国「天宫」空间站,监测全球中低纬度地区的二氧化碳和甲烷浓度,一方面帮助全球破解温室难题,一方面也可以为大中型的碳排放企业,提供定量数据支持。

6月18日至20日,2024长春国际光电博览会举办,作为内地第一家商业遥感卫星公司,长光卫星携同参会的明星产品,就包含与香港科技大学联手研发的「香港科大─雄彬一号」卫星。长光卫星办公室主任张晓磊介绍该卫星如数家珍,「这颗卫星是『吉林一号』宽幅02A星,从立项到成功发射大约历时两年时间,实现了多个技术突破。」张晓磊介绍,此卫星是新一代覆盖型卫星的首发星,其有效载荷为一台离轴四反光学相机。在性能指标与「吉林一号」宽幅01系列卫星相当的前提下,整星重量成功由宽幅01星的1200kg级降至230kg级,可为用户提供150km幅宽、0.5m分辨率的高清卫星影像产品。

张晓磊解释,卫星的小型化、轻量化不仅有利于降低制造和发射成本,还能提高卫星的覆盖性和应用性能,能够更快地响应并提供实时数据支持,为决策部门提供有力的帮助。

然而,实现卫星的小型化、轻量化并非易事。张晓磊表示,研发过程中需要克服许多技术难点,如卫星结构的优化以及展开机构的可靠性等。特别是摺叠板结构的展开和震动问题,对卫星的拍照精度和稳定性提出了更高要求。最终经过两方团队的不懈努力,这些技术难题最终得到了成功解决。

「碳卫星」的发射将是一个里程碑,项目立项之初,香港与吉林就制定了世界级的先进方案,「我们要设计一个产品,不能只是照搬国外已经做过的东西,我们一定要有自己的独创性,有先进性。」苏慧说,科大最终决定与长春光机所,以及中国空间应用中心一起合作讨论世界先进性的方案。

「控制甲烷的排放是一个全球关注的重点。所以我们这个项目跟国际上有很多做碳监测的项目不同,我们不仅测二氧化碳,还测甲烷,这两个是同时测的,而且要达到足够的精度。所以在这一点上非常有创新性的,可以说是一个世界领先的一个技术。」苏慧补充,经过多次探讨研究,最后确定此项目载荷目标是测定排放点源。「点源是指针对一些排放点,比如说煤矿、发电厂这种大型的排放源,他们都释放很多的二氧化碳和甲烷。我们针对他们做一个很精细的测量,因为他们也是对温室气体的增加最重要的一些源头。所以对点源的空间的分辨率要特别的细,这样我们才能真正能做到在设施尺度上的排放监测。」

香港科大─雄彬一号

• 民用最高级别

• 重量由1200kg级降至230kg级

• 解像度达0.5米,成像幅宽逾150公里

• 是目前公用欧洲太空总署哨兵二号光学卫星解像度的20倍

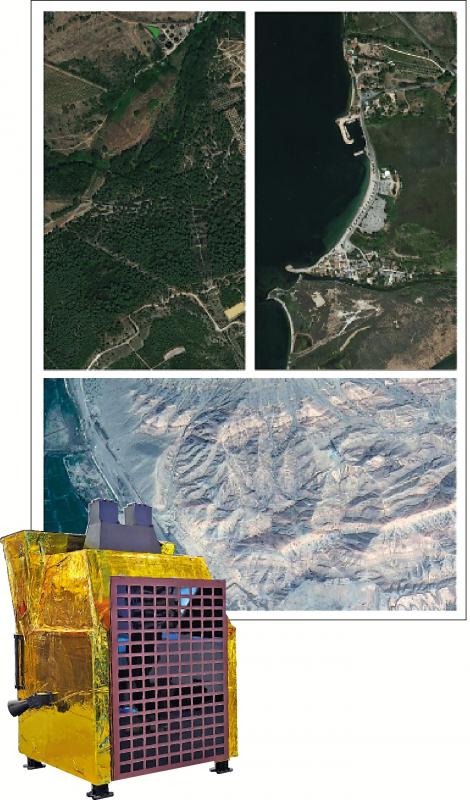

上图:「香港科大—雄彬一号」高分辨光学卫星传回的首批高清卫星影像。下图:「香港科大─雄彬一号」高分辨光学卫星一比一复刻

• 高分辨率全球温室气体探测项目

• 同时检测二氧化碳和甲烷排放

• 测量精度高

以卫星实现大气温室气体探测是基于大气吸收池原理,二氧化碳、氧气等气体在近红外至短波红外波段有较多的气体吸收,形成特征大气吸收光谱,对吸收光谱的强弱进行严格定量测量,综合气压、温度等辅助信息并排除大气悬浮微粒等干扰因素,应用反算法即可计算出卫星在观测路径上二氧化碳的柱浓度。

要获取高精度的大气吸收光谱,就要依靠高光谱与高空间分辨率二氧化碳探测仪。此外,多谱段云与气溶胶探测仪可以测量云、大气颗粒物等辅助信息,为精确反演二氧化碳浓度剔除干扰因素。

「碳卫星」的升空无疑是在太空里为地球安插一只监测的「眼睛」。香港科大教授苏慧向大公报披露,「碳卫星」投入使用后,将覆盖南纬42度至北纬42度的广阔区域,为全球范围内的碳源排放提供精确监测数据,助力全球各国共同应对气候变化挑战。

苏慧介绍,甲烷作为第二大温室气体,其短期内的增温效果尤为显著,约为二氧化碳的80倍。虽然甲烷在大气中的留存时间相对较短,但其短期内对气候变化的影响不容忽视。而碳卫星系统能够精确监测甲烷等温室气体的排放情况,为各国制定针对性的减排措施提供科学依据。

此外,该区域也是人类活动范围的主要区域,可以说「碳卫星」系统具备了全球点源排放监测的能力。无论是新加坡、马来西亚还是南非等国的点源排放情况,都能够被该系统精确捕捉并进行分析。这些数据将通过国际合作机制进行共享,为全球各国制定减排计划和应对气候变化提供有力支持。

苏慧期待地表示:「这一系统不仅能够支持中国自己的减排计划,也能够支持全球多个国家和地区的减排行动。通过国际合作,共同应对气候变化挑战,将为全人类的未来发展创造更加美好的前景。」

谈及「碳卫星」的实际应用时,苏慧表示,这项技术可以辅助政府环境监测部门制定碳减排措施,为大排放企业提供定量化的技术支持。具体而言,「碳卫星」能够监测到企业排放的二氧化碳含量,并生成相关报告和核查数据,从而帮助企业了解自身的排放情况,制定更为精准的减排计划。此外,「碳卫星」还能监测固碳技术的效果,为企业提供长期观测数据,支持其评估固碳措施的有效性。

在碳资产管理方面,「碳卫星」同样发挥着重要作用。森林作为重要的碳汇,其吸收二氧化碳的能力具有商业交易价值。然而,如何准确评估森林的碳汇能力一直是一个难题。苏慧表示,通过「碳卫星」的光学遥感技术,可以清晰地看到森林的生长状况,进而估算其固碳能力,为碳交易市场提供准确的数据支持。苏慧解释,与传统监测手段相比,「碳卫星」具有看得广、看得清的优势,与地面观测形成有效互补。特别是在监测地表温度、植被覆盖、土壤湿度等多项指标时,「碳卫星」能够帮助政府和科研人员更准确地了解碳排放和碳储存情况。